Ce portfolio comprend une sélection de photographies issues de trois séries : Kyoto studies1(2016-2017), Onomichi studies (2019, 2023) et Kyojima studies (2022-2023), à l’initiative de Thomas Vauthier, rejoint par Fanny Terno à partir de 2019.

Le processus opératoire de ces séries photographiques démarre avec une pratique régulière de dérive urbaine dans les villes alors habitées : Kyoto, Onomichi et Kyojima (quartier de Tokyo) – trois localités qui partagent certains modes de ménagement / de gouvernance du milieu, manifestant un laissez-faire, un laisser-être. Ville-musée (Kyoto), ou localités en voie de revitalisation (Onomichi, Kyojima), ces lieux révèlent le potentiel des végétaux à affirmer leur présence : tantôt contenus, alignés, empotés, tantôt laissés libres dans une vitalité spontanée et persistante.

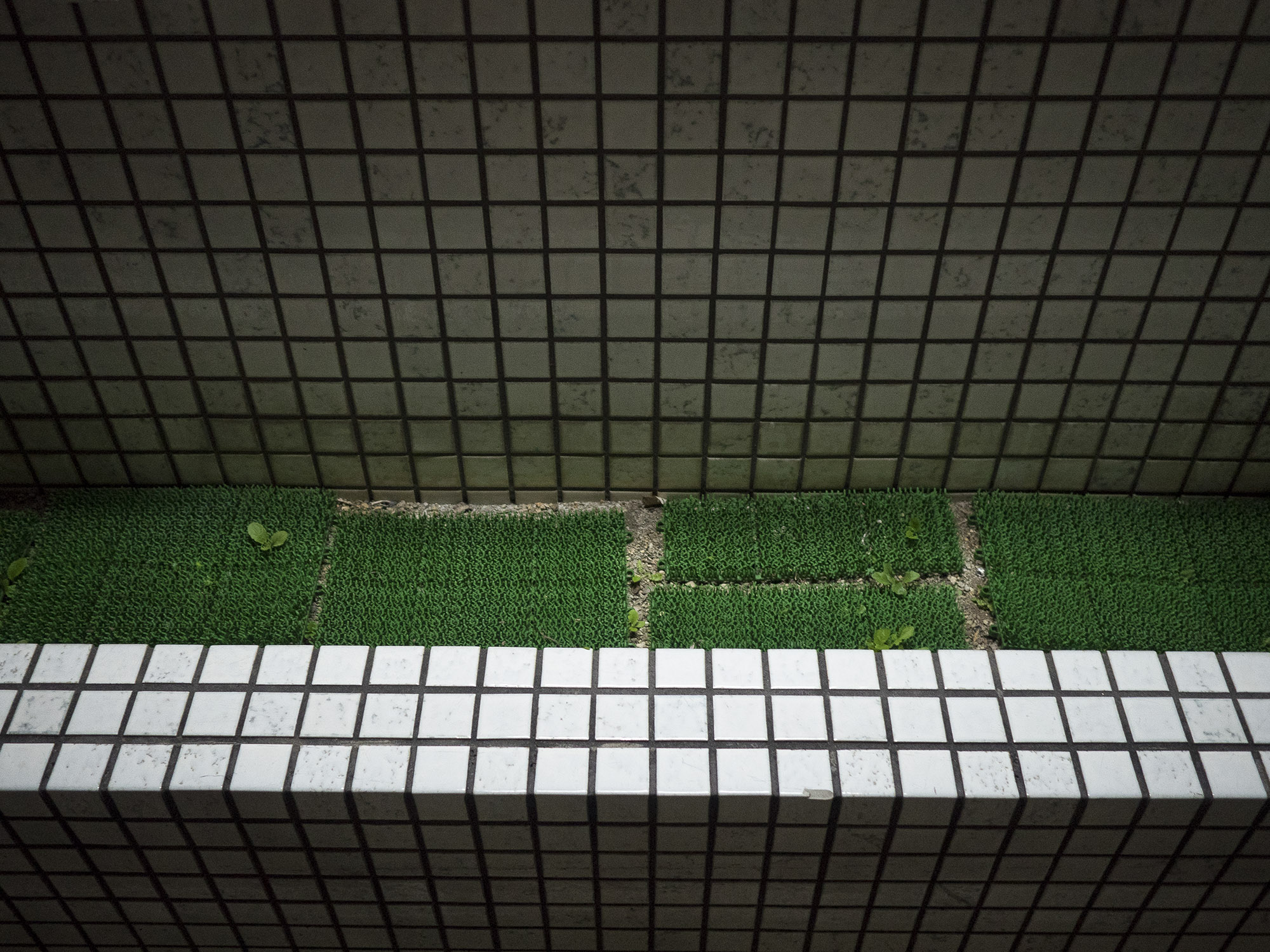

Notre attention s’est particulièrement portée sur deux typologies de dispositifs urbains qui se déploient devant les maisons japonaises, à la lisière du public et du privé. D’une part, des bricolages informels, accumulation d’éléments hétérogènes, assemblés à l’arrachée, amassés, empilés, encordés, agençant des formes pouvant s’apparenter à des sortes de sculptures, populaires et temporaires, d’artistes sans nom. D’autre part, des formes de végétations plus ou moins désirées par les habitant·e·s locaux·ales et plus ou moins aménagées par celleux-ci, dont certaines sont invasives, poussant parfois dans des pots, et s’y métissant, ou bien perçant le béton, se nichant dans les interstices.

Il s’agissait de faire ce que l’on pourrait nommer une proto-archéologie ou bien de la contemporalogie2, c’est-à-dire de recueillir ces différentes formes et de les donner à voir sans pour autant les arracher de leurs sols, avant leur disparition, pourtant programmée. En ce sens, nous avons décidé de cueillir ces formes pour en composer un herbier – voire un atlas – permettant de collecter ces motifs d’ensauvagement présents dans le domaine urbain, et de révéler des « sculptures trouvées », c’est-à-dire ces éléments en latence, en attente d’être regardés, d’être transfigurés. En ce sens, nous les empruntons, pour dresser un répertoire proto-archéologique de ces formes et traces de vies précaires.

Le terme ensauvagement est ici employé à rebours de ses usages récents dans le champ politique, où il a été récupéré pour qualifier de manière péjorative des transformations sociales ou culturelles perçues comme menaçantes. Nous revendiquons une réappropriation critique de ce mot, en l’abordant à travers une approche esthétique et écologique : s’ensauvager, dans notre contexte, désigne le fait pour certains éléments – végétaux, objets, usages – de sortir des cadres normatifs de gestion urbaine pour affirmer une forme d’existence autonome, intuitive, souvent improvisée. Cette dynamique rejoint ce que certaines recherches contemporaines désignent sous le terme de féralité : un retour non pas à un état « sauvage » originel, mais à une condition d’émancipation partielle vis-à-vis de l’ordre humain ou institutionnel. En ce sens, l’ensauvagement que nous observons dans les rues de Kyoto, Onomichi ou Tokyo est moins une régression qu’une puissance d’agencement alternative, que nous mettons en relation avec les principes d’une esthétique anarchiste – c’est-à-dire une esthétique qui valorise le non-hiérarchique, le transitoire, l’auto-organisation.

Nous nous intéressons aux motifs informels et bricolages urbains de par leur qualité esthétique et les usages qu’ils induisent – un laisser-être d’autres formes de vie, moins monumentales, mais tout autant remarquables voire aussi pittoresques. Nous sommes ému·e·s de leur caractère transitoire, changeant, impermanent, ainsi que de leur fragilité caractéristique du statut de nuisible qui leur est trop souvent associé, par leur précarité intrinsèque, de leur nature en sursis – que cela soit par un simple désherbage, ou bien à plus grande échelle par des réaménagements urbains, reconstructions, bétonnage. Pour autant, les végétations et bricolages urbains informels présentent une certaine autonomie, échappant à un contrôle absolu, régissant leur apparition et leur développement que l’on pourrait définir tant formellement que significativement en tant qu’ensauvagement, que nous employons ici pour désigner une dynamique d’auto-organisation, souvent perçue dans le regard urbanistique ou institutionnel comme relevant d’un « désordre », d’un « déséquilibre » voire d’un « chaos ». Ces termes, que nous mettons entre guillemets, désignent un jugement de valeur porté par des normes esthétiques dominantes, notamment celles des habitant·e·s locaux·ales, voisin·e·s de ces lieux vivaces. À rebours de ces appréciations négatives, nous considérons ces formes comme des expressions vivantes d’une esthétique informelle, où la spontanéité, la précarité et l’irrégularité participent d’une autre manière d’habiter et de composer le milieu urbain.

De même, ces dispositifs nous semblent manifester plusieurs notions esthétiques japonaises historiques et toujours actuelles, telles que le wabi (la simplicité, l’humilité), le sabi (l’altération, la patine), le mono no aware (l’émouvance des choses), le mujō (l’impermanence) qui sont notamment héritées de courants religieux tels que le bouddhisme zen ou bien le taoïsme et appliqués en tant que valeurs esthétiques et éthiques dans les arts traditionnels japonais. En particulier, nous mettons en relation ces bricolages et végétations avec l’art de placer les pierres dans les jardins secs, notamment dans le Livre de conception du jardin (Sakuteiki 作庭記) – le guide historique de savoir-faire technique et de mise en scène créative. Cet art se caractérise par la manière dont des éléments hétérogènes – pierres, sable, végétation minimale – sont arrangés avec une intention qui s’efface derrière une apparence de spontanéité et de naturel, et qui provient avant tout des « humeurs » des pierres, et non pas des jardinier·ère·s. Ce rapprochement ne va toutefois pas sans tension. La transposition de ces notions traditionnelles dans un contexte urbain contemporain, marqué par des transformations rapides et souvent brutales, produit un décalage : ces formes ne relèvent pas d’un art reconnu, ni d’un savoir transmis, mais d’une improvisation quotidienne, parfois subie, souvent ignorée. Il nous semble que c’est précisément dans ce décalage que réside leur puissance : elles incarnent une actualisation possible de ces esthétiques anciennes, non plus dans un cadre rituel ou codifié – c’est-à-dire lié à un agir humain –, mais dans les interstices de la ville, et qui en déborde.

Dans notre travail, la féralité trouve une résonance dans les dispositifs urbains étudiés, qui semblent parfois, eux aussi, « placés » ou disposés de manière quasi intuitive, mais non dénués d’un équilibre et d’un potentiel expressif singuliers. Bien que ces formations émergent souvent de gestes utilitaires ou accidentels, elles développent une qualité esthétique proche des karesansui (jardins secs), dans leur capacité à évoquer des paysages plus vastes et des dynamiques naturelles à travers des microcosmes urbains. En nous appuyant sur cette analogie, nous interrogeons ces formes dans leur relation à la notion d’informalité et d’ensauvagement. Ce rapprochement nous permet d’identifier, dans la spontanéité apparente de ces bricolages et végétations, des processus analogues à ceux des pratiques traditionnelles d’arrangement, où des motifs entropiques et anarchiques coexistent avec une intentionnalité sous-jacente. En ce sens, notre démarche vise à révéler comment ces dispositifs urbains matérialisent, malgré leur précarité ou leur statut marginal, un savoir-faire implicite, une forme d’esthétique vernaculaire qui défie les classifications conventionnelles du « chaos » et de l’ « ordre ». Ces derniers termes, que nous utilisons ici avec précaution, ne désignent pas des états absolus, mais des régimes de perception et de jugement : ce qui est perçu comme « chaos » relève souvent de ce qui échappe à la norme, à la planification ou à la lisibilité institutionnelle. De même, ce que l’on qualifie d’« ordre » renvoie fréquemment à une volonté d’organisation visible, maîtrisée, codifiée. Or, les formes que nous documentons s’inscrivent dans une zone grise entre ces pôles : ni totalement désorganisées, ni rigoureusement ordonnées, elles incarnent une autre manière d’organiser l’espace urbain – plus intuitive, souple, contextuelle – que nous souhaitons mettre en lumière. Cette végétation qui s’invite dans les creux et les manques d’une urbanité haletante, devient la témoin de ces localités – ici au Japon, mais également partout ailleurs – où s’affrontent deux logiques : celles d’un ordre, régi par des conglomérats de construction, et des poches de résistance, où priment l’informalité, mixité et vivacité. En cela, elles invitent à repenser la tension entre ordre et désordre, non comme une opposition, mais comme un spectre de possibles esthétiques et politiques.

- Cette série a également été l’objet d’une communication de Thomas Vauthier dans le cadre du cColloque “Arborer l’archive vivante au musée par le geste artistique: enjeux écologiques à la Maison des sciences de l’Homme”, 25 novembre 2025, intitulée « Aborder la végétation urbaine par la recherche-création : présentation du projet “À travers ma Veduta”, 2016 – en cours ». La présente publication en reprend des éléments. [Retour au texte]

- La modernologie, formulée par Kon Wajirō 今和次郎 en 1928 dans son “Cours sur l’histoire des coutumes du Japon, n°10” (考現学とは何か), est une science dédiée à l’observation minutieuse des pratiques quotidiennes et des mœurs contemporaines, principalement dans les rues de Tokyo, avec l’intention de les documenter de manière exhaustive. En réaction aux bouleversements sociétaux provoqués par le grand tremblement de terre du Kantō en 1923, elle se veut une alternative à l’archéologie et l’ethnologie, en se concentrant sur la vie présente et en mutation de la société urbaine. [Retour au texte]